十数年前にジャン=ピエール・ウーダン(Jean Pierre Houdin)というフランスの建築家がクフ王のピラミッドがどのように作られたのかということに関して、エジプト学者としてではなく、建築家としての視点で新説を提起したことがある(元々は彼の父親のアイデアだったようだ)。ピラミッドに関しては完全に素人だし、詳細まではしっかりと見ていないのだが、私の観点からはおおよそ三つの新しい仮説が展開されているように思った。一つ目はメインの仮説である内部回廊説。実はピラミッド内にぐるぐるした回廊があり、それを使って石を持って上がったという説だ。二つ目はピラミッド内の大回廊(grand gallery)が石を運搬するエレベーターのような機能を果たしていたという説。三つ目は王の間(king’s chamber)に実はもう一つの入り口が隠されているという説だ。

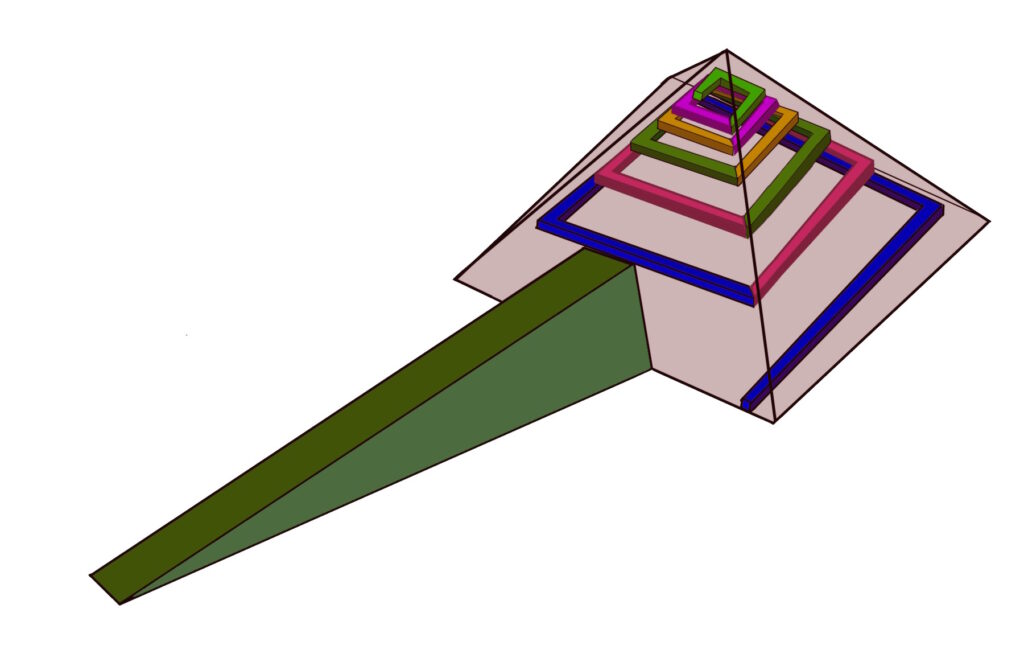

一つ目の仮説、内部回廊説に対するモチベーションは単純で、古代エジプト人はどのようにして大きな石をピラミッドの上まで持って上がったのかということに関して、従来型の説では砂などで傾斜路を作り持って上がるというものであるが、大きな石を運べる限界傾斜を考えるならば、傾斜路は相当大きなものでなくてはならず、ピラミッド頂上部まで石を運ぶ際には、傾斜路自体がピラミッドくらいの大きさになってしまい、あまりにも非効率ではないか、ということに端を発している(下記図)。ではもっと効率的に外部に砂などで回廊を作ったら良いのではないかといえば、それでは外部からピラミッド自体が見えなくなってしまい、建築段階でピラミッドの整形がしづらく、シンメトリーが崩れてしまう恐れがある。ゆえに内部回廊があった(ある)のではないかという仮説が出てくることになる。

ではこの内部回廊説に関して何が問題なのだろうか。当然の批判はエジプト学の視点から出てくる。確かにジャン=ピエール・ウーダンがエジプト学者ではなく、建築家からの視点で新説を提起したというのは、新しい視点から物事を見るということで、大変有用だと思う。名古屋大学の物理学者の森島邦博先生らのミューオンを使った透視技術がクフ王のピラミッドの中に二つの新しい空間を発見したというのは従来の学問の枠を飛び越えた学際的な研究が新しい知見をもたらすことができるということの良い証拠だと思う(ちなみに見つかった空間の一つは実際にカメラを入れて撮影もされている)。しかし如何せん、ジャン=ピエール・ウーダンはエジプト学者ではないから彼にはエジプト考古学のドメイン知識がない。彼はピラミッドが内部回廊を使ってどのように作られたのかというCGをフランスのソフトウェア会社Dassault Systèmesの協力を得て詳細に作ったのだが、(当然ドメイン知識を持っている)エジプト考古学者である名古屋大学の河江肖剰先生の話では(youtubeで見た)そのCGで再現された技術には当時存在しなかった技術、つまりオーバーテクノロジーが使われているようだ。当然これは史実を無視しているという意味で問題だ。史実を無視するというのはアナクロニズム(anachronism)にも似たものがある。当時存在しなかった概念などを現代的な視点から当時に当てはめて考えると、歴史の解釈は大きく捻じ曲げられてしまう。

もう一つはジャン=ピエール・ウーダンの説がエンピリカルでないという点にある。彼の説の出自が傾斜路は非効率であるという思考からきているのは、そこに内部回廊に対するエンピリカルなデータ(証拠)があったからではなく、嫌な言い方をすればアナクロニズム的な「思い込み」からきているように思う。仮説が内部回廊に対するなんらかのデータ(証拠)から出発しているのであれば、ある程度の説得力もあるのだが、仮説の出発点が「傾斜路は非効率である」というのは本能寺の変の黒幕は誰かに対して、一番得をした人間=豊臣秀吉=黒幕、程度の話ではないだろうか。

私は科学的推論はアブダクションであると考えているのだが、アブダクションとは「傾斜路は非効率である」などという思考も含めてさまざまなデータがその仮説に収束していくものである。大回廊(grand gallery)が石を運搬するエレベーターのような機能を果たしていたという説や王の間(king’s chamber)に実はもう一つの入り口が隠されているという説はある程度のデータの収束があると思うのだが(後述)、内部回廊説についてはそれがあまり見られないような気がする。つまり彼の説はピラミッドの形と論理的整合性は持つのだが、オッカムの剃刀の原理に反しているということになる。論理的整合性(logical compatibility)は非常に弱い関係性であり、「原理上可能性はある」というようなものだ。ピラミッドの外(例えば、空中)に隠れた部屋があるなどと愚かなことを言わない限り、内部構造に関しては大抵どのような理論でも論理的整合性はある、つまり原理上可能であるということになる。しかし原理上可能であるからと言って、それが可能性が高いということとは全くの別物だ。オーバーテクノロジーを使っている時点で、オッカムの剃刀の原理に反しており、内部回廊説はあまり可能性が高くないと思う。オッカムの剃刀は基本的に他の全てが同じならば、簡潔な説の方が可能性が高いというものであるが、オーバーテクノロジーを使っているということは一つとってつけたような仮説(アドホック仮説)を足さなければならないということであり、複雑さが増す。この場合のアドホック仮説は、実は従来のエジプト学者の理解が間違っており、オーバーテクノロジーは実はオーバーテクノロジーではない、というものだろう。しかしこれはなかなかハードルが高い。

因みにアドホックな仮説は正当性を持たない補助仮説のことだ。科学者が仮説を検証する際には、検証する仮説を単独で検証することができず、常に補助仮説とともに束で検証することになる。例えば、哲学者ポール・ファイヤアーベントが有名にした例だが、ガリレオが望遠鏡を使った観察によって月には山(起伏)が存在するということを主張した際に、当時ガリレオに批判的な人たちは、望遠鏡というものが存在しないものを見えるようにする道具かもしれないという理由でガリレオを信じなかった。「月には山が存在する」という仮説を受け入れるためには、「望遠鏡は遠くのものを正確に観察することを可能にする道具である」という補助仮説も同時に受け入れなければならない。つまり仮説は単独では検証できない。補助仮説は科学には必要なものなのだ。しかしガリレオの説を受け入れないために、「望遠鏡というものが存在しないものを見えるようにする道具である」などというのは(少なくとも現在的な観点からは)アドホックな仮説だ。しかし当時でもガリレオは実際に望遠鏡を使って船が港に入港したのを見て、アシスタントに港まで実際に行かせ、本当に船が入港していたということを確かめて、「望遠鏡は遠くのものを正確に観察することを可能にする道具である」という仮説自体をも単独で検証していた(もちろん正確にはここにも「アシスタントは正直だ」などといった補助仮説が入ってくる)。

アドホックな仮説は足していけば、どんな仮説でも守ることができる。例えば、「空中浮遊ができる」という仮説を検証してみて、できなかったのにも関わらず「今日は調子が悪い」などと言えば、「空中浮遊ができる」という仮説は守られることになる。今回の場合で言うならば、オーバーテクノロジーは実はオーバーテクノロジーではない、というのを押し通すのはなかなか難しいだろう。

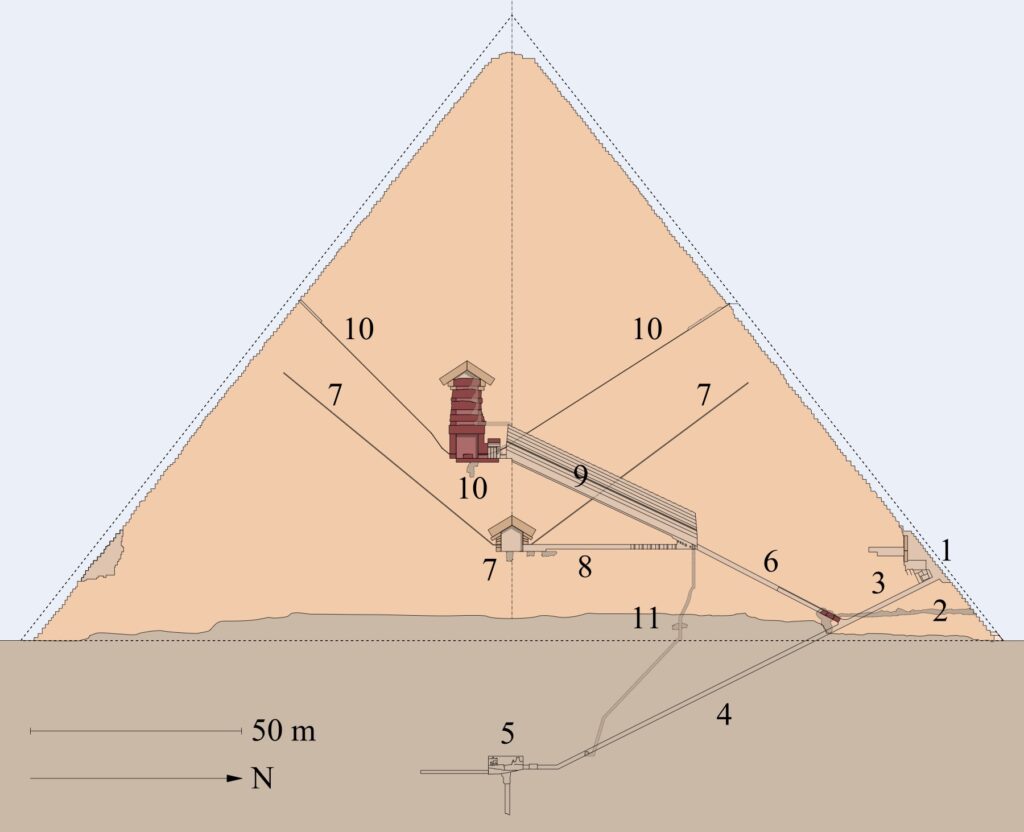

大回廊(grand gallery)が石を運搬するエレベーターのような機能を果たしていたという説に関してはなかなか面白いと思う。また王の間(king’s chamber)に実はもう一つの入り口が隠されているという説もなかなか面白いと思うが、後者に関してはロジックは以下のようになる。従来の説では王の間にある棺桶(のようなもの)は王の間建築の際からずっと置かれていたと考えられきた。というのは王の間の従来の入り口は小さすぎて王の間が完成してからでは入れることができないからだ。しかしジャン=ピエール・ウーダンによると棺桶の近くに棺桶よりも少し大きな石があり、その石は上の石を支えていない。つまり上にある石よりも小さく、要はそれを抜いても構造上何も問題ない、ということになる。だから実は棺桶は王の間建築の際からずっと置かれていたのではなく、王の間が完成したのちに第二の入り口から入れられて、その後に石で閉じたというのだ。ゆえに実はその後ろに秘密の部屋があるかもしれない、ということになる。なんともワクワクする説だ。

https://www.youtube.com/watch?v=7Rbi6_SMT5w&t=19sより

しかしもしもそれが真実であるとするならば、王の間(下記図10)の左側になんらかの空間が存在し、それはどこかで外部と繋がっていなければならないということになる。これはあまりにもアドホックで、エンピリカルでなく、あまりにも複雑な仮説を足しているだけではないだろうか。もちろん可能性はある。しかし確率という点では非常に低いのではないだろうか。やはり手持ちのエンピリカルなデータ(証拠)が同じ場合、できる限り簡潔な仮説を選ぶというのが常套手段ではないだろうか。

もちろん科学は簡潔性だけで進むのではなく、手持ちのデータが少ない場合、さらにデータを収集しようとするというのが科学の常套手段だ。そしてまさにこれが名古屋大学の物理学者の森島邦博先生らが行ったことで、彼らはミューオンによる透視技術でピラミッドないのどこに空間があるのかを確かめた。この結果、当然内部回廊も王の間の後ろにも何もない。もちろん、のちに埋められたとかいうこともできるがそれもまたアドホックすぎるだろう。